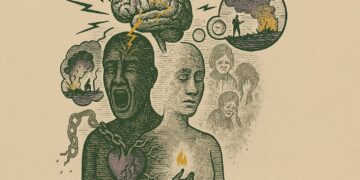

Un estudio revela que el trauma temprano altera el equilibrio excitatorio/inhibitorio en el cerebro humano, generando una huella biológica que predice niveles elevados de ansiedad y reactividad emocional.

¿Qué sucede en un cerebro infantil cuando el entorno se vuelve peligroso?

Un grupo de investigadores internacionales liderado por el neurocientífico Raül Andero ha dado un paso crucial para responder esa pregunta. Su estudio, publicado en la revista Molecular Psychiatry de Nature, revela que el trauma temprano en la vida no solo deja cicatrices emocionales, sino también cambios neuroquímicos medibles, capaces de alterar el equilibrio fundamental entre la excitación y la inhibición en el cerebro humano.

Este hallazgo tiene implicaciones clínicas profundas: podría explicar por qué muchas personas con ansiedad crónica, fobias o hipervigilancia han vivido experiencias adversas en su infancia, aun cuando no las recuerden conscientemente.

“No estamos hablando solo de emociones, estamos hablando de circuitos neuronales. El trauma infantil altera la química misma del cerebro”, explicó Andero en una entrevista con medios europeos.

El equilibrio que sostiene la salud mental

Todo el cerebro funciona bajo una delicada danza entre dos fuerzas: la excitación y la inhibición neuronal. Cuando la excitación predomina —es decir, cuando las neuronas disparan señales en exceso sin una adecuada contención inhibidora— aparecen síntomas como ansiedad, ataques de pánico, pensamientos intrusivos y sobrecarga sensorial.

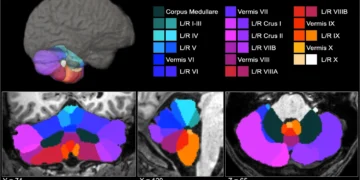

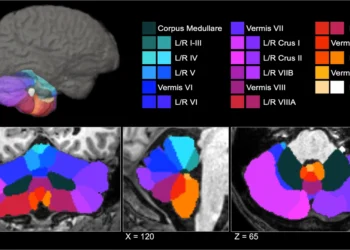

El estudio de Andero demostró que adultos con historial de trauma infantil presentan, incluso décadas después, un aumento del índice de excitación/inhibición (E/I ratio) en regiones cerebrales clave, como la corteza prefrontal medial, implicada en la regulación del miedo y las emociones.

En paralelo, los investigadores replicaron el hallazgo en modelos animales, confirmando que los ratones expuestos a estrés temprano mostraban un patrón similar de hiperexcitabilidad neuronal y comportamientos de ansiedad.

“Lo impresionante es que esta huella no es solo emocional. Es estructural. Es bioeléctrica. Y permanece en el tiempo,” enfatiza la psiquiatra Lucía Román, especialista en trauma complejo.

¿Qué significa esto para los terapeutas de trauma?

Este estudio representa una validación científica de lo que muchos terapeutas han observado clínicamente durante años: que pacientes con ansiedad resistente, fobias inexplicables o crisis emocionales desproporcionadas muchas veces tienen una historia de trauma infantil no elaborado o incluso no recordado.

Y lo más importante: su sistema nervioso sigue funcionando como si el trauma fuera presente.

Este desequilibrio E/I sugiere que el tratamiento de estos pacientes no puede limitarse a la reestructuración cognitiva o a la exposición gradual. Es necesario intervenir también a nivel del sistema nervioso autónomo y de la excitabilidad cerebral.

En otras palabras, necesitamos terapias que no solo “hablen al cerebro pensante”, sino que dialoguen con el cerebro superviviente.

La ruta hacia una clínica más neurobiológicamente informada

A la luz de estos hallazgos, las intervenciones más prometedoras podrían incluir:

- Terapias de regulación del sistema nervioso, como EMDR, neurofeedback, respiración vagal, y trabajo somático.

- Enfoques psicoterapéuticos bottom-up, que prioricen la seguridad corporal y la desactivación fisiológica antes del procesamiento narrativo.

- Nuevos fármacos o intervenciones neuromoduladoras diseñadas para restaurar el equilibrio E/I.

La doctora Román enfatiza:

“Los terapeutas debemos comprender que el síntoma ansioso puede estar sostenido por un desbalance neuroquímico antiguo. Y que sin tocar ese eje, podemos quedarnos repitiendo las mismas herramientas sin resultados.”

Una huella silenciosa, pero medible

Lo más inquietante del estudio es que estos cambios cerebrales pueden estar presentes incluso en personas que no tienen recuerdos claros de haber vivido trauma. El cuerpo recuerda lo que la conciencia no pudo registrar.

Y es aquí donde el trabajo terapéutico se vuelve tan delicado como necesario: reconocer lo invisible, y ayudar al cerebro a desactivar un sistema de alarma que lleva encendido demasiado tiempo.

Conclusión: una nueva frontera en el tratamiento del trauma

El desequilibrio excitación/inhibición no es una metáfora. Es una huella eléctrica que puede condicionar años de vida emocional.

Pero es también una puerta: porque si sabemos que existe, podemos aprender a restaurar el equilibrio.

Los datos del estudio de Andero no solo amplían el conocimiento neurocientífico. Le dan fundamentos biológicos a la urgencia clínica de intervenir en el trauma infantil —no solo por compasión, sino por neuroprevención.

Y tal vez esa sea la verdadera revolución: ver la ansiedad no como un defecto, sino como el eco eléctrico de una infancia no protegida.

Referencia del estudio:

Andero et al. (2024). Early-life trauma increases the excitation/inhibition ratio in the human brain and predicts high anxiety in rodents. Published in Molecular Psychiatry, Nature.